熊被害が多発中!今すぐできる具体的な対策と安全な暮らし方

2025年9月19日

熊による出没や被害が全国各地で急増しており、2023年度の人身被害は死者6人を含む219件にのぼり、過去最多を記録しました。

その背景には、ブナなどの堅果類の凶作や温暖化に伴う冬眠リズムの乱れ、里山の荒廃による熊と人との境界の曖昧化、さらには「人に慣れた熊(アーバンベア)」の増加があります。

本記事では、日常生活・農業・アウトドア・地域活動・行政のあらゆる角度から、今すぐできる熊対策を詳しくご紹介します。

熊との遭遇は非常に危険ですが、正しい知識と予防策を身につけることで、リスクを大幅に軽減することができます。熊被害への理解を深め、安心して自然を楽しむための一助となれば幸いです。

目次

1.熊被害が増えている背景とは?

近年、餌となる堅果類(ブナの実など)が減少し、熊は栄養を求めて人里へ頻繁に現れる傾向が続いています。さらに、温暖化で冬眠が遅れたり、冬でも活動する個体が増えたことが出没リスクを高めています。秋田・岩手など東北地方を中心に深刻な被害が出ています。

熊による被害は、農作物が荒らされるだけでなく、人身被害も懸念されています。2025年の予測では、環境や気候の変化により、さらなる出没が予想されています。

被害増加の統計:2023年度の出没件数は本州以南で23,669件、20万人以上が被害に遭っています。

- 原因1:餌不足と気候変動:凶作による餌不足、温暖化で冬眠が遅れる→人里への接近が増加。

- 原因2:里山荒廃とハンター減少:耕作放棄・高齢化により里山の管理が難しくなり、熊の生活圏が拡大。

- 原因3:アーバンベアの増加:住宅地にも平気で出没する熊が現れ、昼間の接近が増えています。

2.日常生活でできる熊対策

ゴミや生ゴミはしっかり密閉・管理し、残飯や落果などが熊を引き寄せる「餌」とならないよう注意が必要です。また、草刈りなど里山の整備により見通しを上げ、熊が隠れにくい環境づくりが効果的です。電気柵や警報器などの防護装置を設置するのも有効な対策です。

警戒レベルを上げて、住民に対してクマに関する情報をしっかり提供することが重要です。例えば、目撃情報が掲載されたページを定期的に更新したり、行政が提供するリンクを活用して、最新の対策を周知する取り組みがあります。

- 餌となるものを徹底管理:生ゴミ、放置果樹、廃棄野菜などは熊を誘引するため、密閉・除去が鉄則。

- 里山の見通し改善・緩衝帯の設置:草刈り、高木伐採、耕作地境界の整備などで、人と熊の通行領域を分離。

- 電気柵・警報システムなどの導入:電気柵は侵入抑止に有効、警報やセンサーも併用を。

3.アウトドア・登山での正しい対応

登山やキャンプではクマ鈴をつける、複数名で行動するなど音を出して熊に存在を知らせる工夫が大切です。熊用スプレー(ベアスプレー)の携帯と使い方の理解も必要です。

- 音を出して熊に知らせる行動:クマ鈴やラジオ、グループ行動で遭遇リスクを下げる。

- ベアスプレーの携帯と使い方:使用方法を事前に確認し、有事に備える。

- 食材や匂いの管理:食料は密封容器へ、調理や残飯の処理にも注意。

4.地域・行政による取り組み

自治体では出没情報の収集・リアルタイム発信、高リスク地域の登山道の封鎖などを実施しています。軽井沢では、「森林エリア」「緩衝地帯」「市街地」のゾーニングにより熊と人の接触を減らす対策を講じ、成果が報告されています。また、学習放獣(捕獲した熊に不快刺激を与えて人里を避けるよう学習させる取り組み)も有効とされています。

出没情報の収集と周知:リアルタイムの出没マップ提供やSNS通報システムなど。

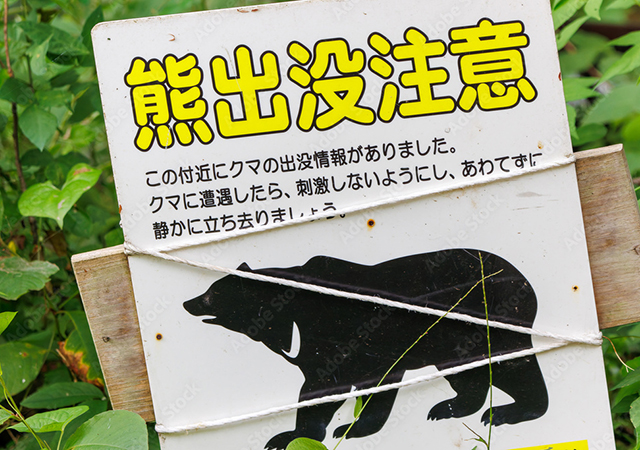

看板の情報更新:最新の出没日時や場所を表示し注意喚起効果を高める。

追い払い・学習放獣・犬による追い払い:熊を無害に山へ戻す「学習放獣」も有効。

軽井沢のゾーニング対策:森林・緩衝地帯・市街地の3層構造により熊との接触機会を減らす。

5.長期的共存を実現するには

地域教育と啓発:熊の生態、遭遇時の行動を学校・地域で周知し、安全意識を浸透。

野生動物管理の専門人材育成:大学・行政・NPOの連携によるトレーニングと研究継続。

まとめ:熊との共存を目指すために

今すぐできる日常の工夫から、地域や行政との協力による長期的対策まで、多角的に取り組むことが熊被害を減らす鍵です。

よくある質問

Q1.熊よけスプレーは本当に効きますか?

正しく使用すれば熊の注意をそらし、危険から遠ざける強力な手段です。事前の訓練が大切です。

Q2.都市部でも熊は来ますか?

「アーバンベア」と呼ばれる熊が住宅地・公園にも出没しており、日中の接近も増えています。

Q3.電気柵って本当に効果的?

整備された電気柵は熊の侵入を効果的に防ぎますが、定期点検と複数設置が望ましいです。

Q4.教育活動は効果ありますか?

はい、正しい知識の普及は被害予防に大きく寄与します。行政のガイドや学校での取り組みが重要です。

wp-tech

最新記事 by wp-tech (全て見る)

- 地域猫とは?意味・活動内容・野良猫との違いをわかりやすく解説 - 2026年2月5日

- 狂犬病とは?犬にとっての危険性・症状・予防法をわかりやすく解説 - 2026年2月3日

- ハムスターのお葬式|亡くなった後にやること・供養方法・費用を徹底解説 - 2026年2月1日