犬の骨折症状を見逃すな!〜応急処置と予防法〜

2025年8月12日

愛犬が突然足を引きずって歩いていたり、いつもと違う様子を見せていませんか?犬の骨折は、私たちが思っている以上に身近な怪我の一つです。特に小型犬や子犬、シニア犬は骨折のリスクが高く、日常生活の何気ない場面でも起こりうる可能性があります。

ソファから飛び降りる、階段を駆け上がる、他の犬と遊ぶなど、普段当たり前に行っている行動が、実は骨折の原因となることも少なくありません。しかし、正しい知識を持っていれば、早期発見や適切な応急処置ができるだけでなく、予防することも可能です。

このブログでは、犬の骨折について飼い主が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。症状の見分け方から応急処置の方法、骨折しやすい犬種の特徴、そして動物病院での治療まで、愛犬の健康を守るための実践的な情報をお届けします。

目次

- 1. 犬の骨折、こんな症状に要注意!

- 目立つ症状

- 行動の変化

- 骨折の重症度

- 早期発見の重要性

- 2. すぐに知っておきたい応急処置の方法

- 骨折の確認と応急処置の基本

- 注意点

- 応急処置の流れ

- 補足:環境の確認

- 3. 骨折しやすい犬種と年齢の特徴

- 小型犬に見られる骨折のリスク

- 年齢による骨折リスクの変化

- 骨折しやすい年齢層のまとめ

- 4. 骨折の原因と日常生活での危険性

- 一般的な骨折の原因

- 想定外の危険要因

- 骨折しやすい犬種と年齢

- 骨折リスクを減らすために

- 5. 動物病院での診断・治療について

- 診断方法

- 治療方法

- 治療費について

- まとめ

- よくある質問

- 骨折の初期症状はどのようなものですか?

- 応急処置の手順を教えてください。

- 小型犬や高齢犬は骨折のリスクが高いのですか?

- 動物病院での治療の流れはどのようになりますか?

1. 犬の骨折、こんな症状に要注意!

犬が骨折しているとき、迅速な対応が必要です。愛犬の身体に以下のような症状が現れた場合は、注意を払い、すぐに動物病院での診察を検討しましょう。

目立つ症状

- 患部の腫れや熱感: 骨折が起こった部位はしばしば腫れ、熱感を感じることが多いです。これらの変化は外見から確認でき、早期の発見につながります。

- 痛がる様子: 足を触られるのを避けたり、抱っこを拒否することが見られる場合、痛みを感じている可能性があります。

- 歩き方の変化: 腫れや痛みのある脚をかばいながら歩くことが多く、特定の脚を地面につけない動きが見受けられたり、非常に痛む場合には動かなくなることもあります。

行動の変化

- 元気がない: 通常元気にしている犬が急に元気を失い、食事を取らなくなった場合は注意が必要です。

- 隅でじっとしている: 痛みを感じ、隅にいることが多くなると、健康上の深刻な問題の兆候かもしれません。

- 異常な鳴き声: 突然大きな声で鳴くことがあり、これは痛みを表現していると考えられます。

骨折の重症度

犬の骨折には、痛みの程度や症状が異なります。骨折の種類や深刻度によって、以下のことに注意を払うことが重要です。

- 完全骨折と不完全骨折: 骨が完全に折れている場合は激痛が感じられますが、不完全骨折であれば軽い痛みで散歩できることもあります。

- 複雑骨折と単純骨折: 複雑骨折は皮膚を突き破ることが多く、非常に強烈な痛みを伴うことが一般的です。

早期発見の重要性

これらの症状に気づいた際は、速やかに獣医師の診察を受けることが大切です。骨折を放置すると、状況がさらに悪化し、治療が困難になることもあります。愛犬の健康を保つためには、日常的に行動や様子をしっかりと観察することが大切です。

2. すぐに知っておきたい応急処置の方法

犬が骨折してしまった場合、迅速かつ適切な応急処置が重要です。正しい対応を取ることで、犬の痛みを和らげ、さらに悪化を防ぐことができます。ここでは、すぐに知っておくべき応急処置の方法を詳しく説明します。

骨折の確認と応急処置の基本

- 動かさない

犬が骨折している疑いがある場合、まずはその部位を動かさないようにしましょう。無理に動かすことで、骨の位置がずれたり、周囲の神経や血管を傷つけてしまう危険があります。 - 固定する

骨折部分を固定するためには、以下のような素材を利用します。

– 割り箸や固い段ボール – 包帯やハンカチ

固定時には、折れた骨が動かないよう、優しく包み込む形で添え木を当てます。この時、周囲の皮膚や組織に圧迫をかけすぎないよう注意が必要です。

注意点

- 痛みへの配慮

筋肉の緊張や痛みにより、犬が攻撃的になる場合があります。焦らず、愛犬が落ち着くのを待ちながら慎重に処置を行ってください。 - 専門家への連絡

応急処置をした後は、必ず速やかに動物病院へ連れて行き、専門的な診断と治療を受けることが欠かせません。特に時間が経つと、症状が悪化する可能性があるため、早めの対応が求められます。

応急処置の流れ

応急処置を施す際の一般的な流れは以下の通りです。

- 犬を安静にさせ、動かさない。

- 骨折が疑われる部位を見極める。

- 骨折部分を固定する。

- 動物病院に連れて行く準備をする。

補足:環境の確認

犬が怪我をする原因として、家庭内の環境も大きく関わっています。例えば、家具の配置や段差など、犬が怪我をしないように対策を取ることが大切です。

応急処置を行った後でも、犬の様子に注意を払いましょう。痛みの程度や動きに変化が見られた場合は、すぐに再度獣医に相談することが望ましいです。

3. 骨折しやすい犬種と年齢の特徴

犬の骨折は、犬種や年齢によりそのリスクが大きく異なります。特に小型犬、若い犬、または年齢を重ねた犬は骨折の可能性が高く、飼い主は注意を払う必要があります。

小型犬に見られる骨折のリスク

小型犬はその体格の小ささから、骨が脆く骨折のリスクが非常に高いです。特に以下の犬種には特に警戒が必要です:

- チワワ: 骨と関節が極めて繊細で、抱っこしているときに落下したり、衝撃を受けたりすることで骨折する危険性があります。

- トイ・プードル: 活発な性格で、高い場所から飛び降りることが多く、そのため骨折のリスクが増大します。

- ポメラニアン: 骨構造が非常に細やかで、「ペーパーボーン」とも称されるほどもろいため、走行中の衝撃で骨折が起こりやすいです。

- イタリアン・グレーハウンド: この犬種は特に細い骨を持ち、運動能力が高いため、骨折の危険性が高まっています。

年齢による骨折リスクの変化

1歳未満の仔犬

1歳未満の仔犬は、骨の発達が十分でないため非常に脆く、骨折の可能性が高いです。以下の理由から注意が必要です。

- 身体の成長段階: 骨がまだ強く成長していないため、軽い衝撃でも簡単に骨折してしまうことがあります。

- 遊び好きな性格: 好奇心が旺盛で、活発に遊ぶため、知らず知らずのうちに怪我をするリスクがあります。

シニア犬の骨折リスク

一般的に、犬は7歳くらいからシニア期に入ります。この時期には、身体機能が低下し以下の要因によって骨折リスクが高まります。

- 骨密度の減少: 年を取るにつれて骨が脆弱になり、横の動きや急な動作で骨折しやすくなります。

- 病気の影響: 加齢に伴い、骨や関節に問題が生じることがあり、これが骨折の原因となることがあります。

骨折しやすい年齢層のまとめ

犬の骨折リスクを理解することは、予防策や早期発見に役立ちます。特に以下の年齢層や犬種には十分な注意が求められます:

- 小型犬(チワワ、トイ・プードル、ポメラニアン、イタリアン・グレーハウンドなど)

- 1歳未満の仔犬: 骨が非常に脆いため、常に飼い主の注意が必要です。

- 7歳以上のシニア犬: 加齢によるリスクが増すため、特に気を付けましょう。

これらの犬種や年齢層に対しては、日常生活での注意が大切です。特に遊び場の環境や高所からの落下のリスクを減少させるための工夫が大切です。

4. 骨折の原因と日常生活での危険性

犬が骨折する原因は多岐にわたりますが、日常生活の中で無自覚に起きてしまうことが多いです。普段の環境や行動が影響するため、飼い主としてはその危険性を理解し、注意を払うことが重要です。

一般的な骨折の原因

犬の骨折は、以下のような様々な事故や行動によって引き起こされることが多いです。

- 高い場所からの飛び降り: ソファやベッドなどの高さから飛び降りることは、前足に大きな負担がかかり、骨折につながるリスクがあります。

- 抱っこの際の不注意: 抱っこしている際に犬が暴れたりして落下すると、骨折の原因になります。

- ドアに挟まれる: 閉まりかけのドアに足を挟まれることも、骨折の原因となることがあります。

- 交通事故: 外出時に車や自転車との接触があると、重度の骨折につながる恐れがあります。

想定外の危険要因

犬は自分の身を守る方法を知らないため、飼い主は日常生活の中で犬に危険が潜んでいることを認識しなければなりません。特に注意が必要なシチュエーションは以下の通りです。

- 階段: 階段を上り下りする際は滑って転ぶことがあり、骨折のリスクが増します。

- フローリングでの滑り: 固い床材で犬が滑った際に、力が加わることで骨折が発生することがあります。

- 他の犬とのトラブル: ドッグランなどでの犬同士の衝突が引き金になることもあります。

骨折しやすい犬種と年齢

犬の骨折は特に小型犬や成長段階にある犬に多く見られます。高齢犬も骨が弱くなっているため、注意が必要です。以下の犬種は骨折することが多い傾向があります。

- トイ・プードル

- チワワ

- マルチーズ

これらの犬種は、筋肉が少なく骨が細いため、衝撃に対して非常に敏感です。

骨折リスクを減らすために

犬の骨折を予防するためには、日常生活における危険を理解し、安全な環境を整えることが重要です。具体的な対策としては、

- 家庭内の環境を見直す: ソファからの飛び降りを防ぐために、マットやラグを敷き、滑りにくいフローリングを選ぶ。

- 散歩や遊びでは注意を払う: 散歩中に他の犬や車に注意を払い、リードをしっかり握る。

- 年齢や体質に応じた運動を行う: 無理のない範囲で運動を行い、骨と筋肉を強化する。

日々の生活の中で、愛犬を守るための小さな心がけを積み重ねることが、骨折予防につながります。

5. 動物病院での診断・治療について

犬が骨折した疑いがある場合は、迅速に動物病院を訪れることが不可欠です。適切な診断と治療が行われなければ、愛犬の回復が遅れるだけでなく、将来にわたる後遺症が残る危険性も増してしまいます。

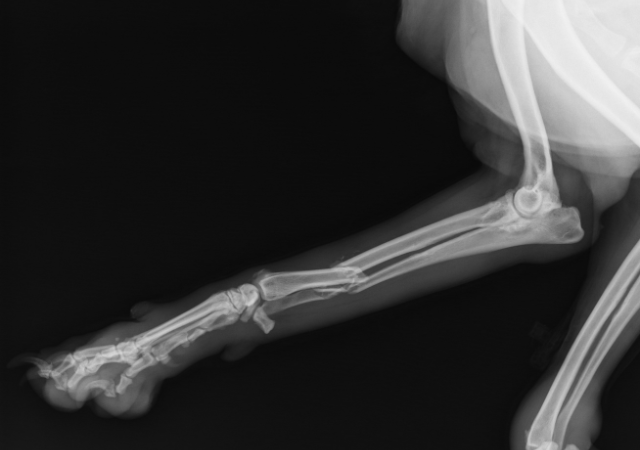

診断方法

動物病院では、まず飼い主から詳細な情報を収集します。犬がどのように怪我をしたのか、特に気になる症状や経過について明確に説明することが求められます。その後、視診や触診を行い、犬の歩行や動作を観察します。この初期評価を経て、必要に応じて以下のような検査が行われることがあります:

- X線検査: 骨折の有無やその位置、種類を特定するための必須検査です。

- CTスキャン: 複雑な骨折が疑われる場合、より詳細な画像を取得するために使用されます。

- 血液検査: 骨折とは異なる健康上の問題を排除するために行われることがあります。

治療方法

診断後、獣医師は骨折の状態に基づき最適な治療プランを立てます。一般的な治療法には以下のようなものがあります。

1. 手術療法

骨折が複雑で、骨が適切に接合していない場合は、手術が必要になることがあります。この手術には以下の技術が使われます。

- 内部固定: 骨を金属のプレートやピンで固定し、正しい位置に戻す方法です。

- 外部固定: 骨の外側に器具を取り付けて安定させる方法です。

2. 保存療法

軽度の骨折や自然治癒の見込みがある場合は、手術を避けることもあります。この際は、ギプスや包帯を用いて安静さを保ちながら回復を促します。治療後のリハビリテーションも重要で、適切な運動を行うことが求められます。

3. 経過観察

骨折の進行があまり見られない場合は、経過観察が選択されることもあります。この際、定期的に再来院して回復の進捗を確認します。飼い主は愛犬の体調や行動の変化に注目し、気になることがあれば直ちに報告することが大切です。

治療費について

犬の骨折に対する治療費は、通常、高額になることが多いです。特に手術を要する場合は、更なる医療費がかかることがあります。そのため、ペット保険に加入することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。加入前には保険の内容や条件をよく確認することが重要です。

これらの診断や治療を通じて、犬の骨折を早期に見つけ、適切に対処することができます。愛犬の健康と快適な生活を守るために、動物病院の役割は非常に大きいと言えるでしょう。

まとめ

犬の骨折は小型犬や成長期、高齢犬に多く見られ、日常生活の中で予期せぬ事故によって起こることが多いです。早期発見と適切な応急処置、そして動物病院での専門的な診断・治療が重要です。飼い主の日頃からの観察と注意深さが、愛犬の健康と安全を守る鍵となります。骨折の予防と早期発見に努め、獣医師とともに犬の回復をサポートしていくことが大切です。

よくある質問

骨折の初期症状はどのようなものですか?

犬の骨折の初期症状としては、患部の腫れや熱感、痛がる様子、歩き方の変化などが代表的です。また、元気がなくなったり、隅でじっとしていたり、異常な鳴き声が見られる場合も注意が必要です。これらの症状に気づいたら、速やかに獣医師の診察を受けることが大切です。

応急処置の手順を教えてください。

まず、犬を安静にさせ、動かさないようにします。次に、骨折が疑われる部位を見極め、添え木などを使って骨折部分を固定します。その後、動物病院に連れて行く準備をすることが応急処置の基本的な流れです。痛みへの配慮や専門家への連絡も忘れずに行いましょう。

小型犬や高齢犬は骨折のリスクが高いのですか?

はい、そのとおりです。小型犬は骨が非常に脆いため、骨折のリスクが高く、特にチワワ、トイ・プードル、ポメラニアンなどが vulnerable です。また、1歳未満の仔犬や7歳以上のシニア犬も、骨の発達段階や老化により骨折しやすくなります。飼い主は日常生活での注意深い観察が必要不可欠です。

動物病院での治療の流れはどのようになりますか?

動物病院では、まず飼い主から詳細な情報を収集した上で、視診や触診、X線検査やCTスキャンなどの検査を行い、骨折の状態を診断します。その後、手術療法や保存療法、経過観察など、犬の状態に応じた最適な治療法が選択されます。治療費用についても、ペット保険の活用などを考慮する必要があります。

監修

わんにゃん保健室

江本宏平

最新記事 by 大森ペット霊堂 (全て見る)

- 猫のインスリン注射について|糖尿病治療の基礎から血糖値管理まで - 2025年9月22日

- 【必見】亡くなったペットのエンゼルケアのやり方 - 2025年9月6日

- 【ペットの安楽死】飼い主が知るべき正しい判断基準と流れ - 2025年9月2日